(Continuação dos artigos Transi 1: As artes da Morte; Transi 2: O corpo em decomposição; e Transi 3: Viver com os mortos.

A didáctica da morte

Não é só de actos e de factos que vive o homem. Também desenvolve ideias e crenças. Perfilha um imaginário que atribui sentido à vida e ao mundo. A Igreja medieval elegeu a morte como charneira da fé e da relação com o mundo dos cristãos. Algumas mudanças, mormente ao nível da religiosidade privada, revelaram-se decisivas. Por exemplo, o entendimento de que a salvação ou a condenação da alma não esperam pelo juízo final, concentrando-se nos derradeiros instantes de vida do moribundo (Ariès, Philippe, Historia de la muerte en Occidente, Barcelona, El Acantilado, [1975] 2000, pp. 43-51). As Ars Moriendi testemunham esta antecipação da prova para o momento pontual da morte.

É possível contra-argumentar que esta não era a posição oficial da Igreja. O puritano Richard Baxter (1615-1691) “traduziu pragmaticamente” o mestre Calvino, o suficiente, porém, para Max Weber considerar o livro Christian Directory (1678) como um “compêndio de teologia moral puritana” capaz de fazer a ponte entre o Calvinismo, a ética protestante e o espírito do capitalismo (Weber, Max, A ética protestante e o espírito do capitalismo, Lisboa, Editorial Presença, 1996 [1904]). A interpretação e a tradução podem ir além, desviar-se ou ficar aquém do interpretado. Algo semelhante ocorreu com a antecipação da prova de salvação e as Ars Moriendi.

Entre o mundo oficial e o mundo da vida cresce um purgatório de mundos oficiosos. O que se coaduna, paradoxalmente, com a “detenção do monopólio dos bens de salvação” por parte da Igreja (Weber, Max, Economia y Sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1983 [1922]; Bourdieu, Pierre, “Genèse et structure du champs religieux”, Revue Française de Sociologie, XII, 1971, 295-334).

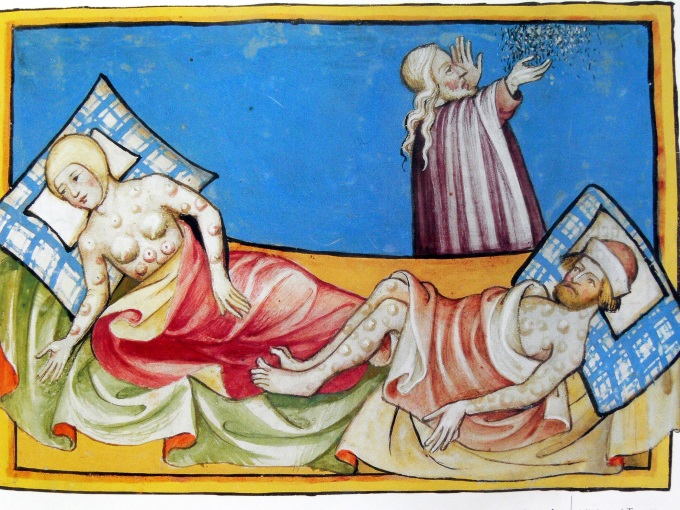

Proclamamos o nosso século como o século da imagem. Pois, os séculos XII a XV também foram séculos da imagem. Consagraram-se, ceteris paribus, como um período ímpar de criação e propagação de imagens. Tanto no centro como na periferia da Igreja, na Capela Sistina como nas igrejas mais recônditas. É costume associar-se a catequese pela imagem ao barroco. No fim da Idade Média, as paredes e os tectos das igrejas transbordavam com pinturas e esculturas educativas (Figuras 35 e 36).

As iluminuras conquistaram as margens dos saltérios e dos livros de horas. A morte, com comoção e conotação variáveis, é tópico recorrente. As esculturas, as pinturas, as gárgulas, os livros, os sermões, as execuções públicas, os mistérios e as moralidades não enganavam quanto ao propósito: evitar o vício e abraçar a virtude, para amparo da alma.

As hagiografias e as pregações incidem mais sobre a morte do que sobre a vida dos santos. A Santa Ágata, arrancaram os seios; a Santa Luzia, os olhos; a São Telmo, os intestinos (Figura 37); São Pedro Mártir sobreviveu vários dias com um cutelo cravado na cabeça (Figura 39); a São Bartolomeu, esfolaram-no vivo (A festa de São Bartolomeu de Cavez); a São Dinis de Paris, cortaram-lhe a cabeça, o que não o impediu de percorrer com a cabeça nas mãos uma distância considerável… Nestas imagens macabras, desfilam moribundos, cadáveres e corpos mutilados.

A Igreja erigiu a morte como pedra angular da doutrina, da iconografia, da hagiografia, da retórica e dos rituais religiosos. A antecipação da prova de salvação para o leito da morte teve consequências vastas e profundas, consubstanciadas, por exemplo, na popularidade dos memento mori e das ars moriendi. A viragem religiosa dos últimos séculos da Idade Média centrou a vida na morte.

“O espectáculo dos mortos, cujos ossos afloravam à superfície dos cemitérios como o crâneo de Hamlet, não impressionava mais os vivos do que a ideia da sua própria morte. Os mortos resultavam-lhes tão familiares quanto familiarizados eles estavam com a sua própria morte” (Ariès, Philippe, História de la muerte en occidente, op. cit., p. 42).

A degradação dos corpos não espera pela morte; começa no “vale de lágrimas” saturado com a peste e a lepra; a violência e as guerras; as camadas de cadáveres; e nas palavras e imagens que deformam os corpos e definham as almas. A degradação dos corpos começa em vida. “O horror não está reservado à decomposição post mortem: está intra vitam” (Ariès, Philippe, Historia de la morte en occidente, p. 53).

Estes traços da mundividência medieval – a focagem da vida na morte, o espectáculo dos mortos e a degradação corporal em vida – proporcionam um novo olhar sobre os transi que se apresentam, a esta luz, menos insólitos ou, se se preferir, menos aberrantes.